Fragen und Antworten

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unser Bergbauprojekt. Wir erklären Hintergründe, Abläufe und Auswirkungen – klar und verständlich. Im Laufe des Projekts werden wir diese fortwährend aktualisieren und ergänzen. Falls Ihre Frage nicht dabei ist, können Sie uns jederzeit direkt kontaktieren.

Wer ist Zinnwald Lithium?

Zinnwald Lithium sind zwei Gesellschaften. Die Zinnwald Lithium GmbH hat ihren Sitz in Altenberg, ist der zukünftige Bergwerksbetreiber und Eigentümer der dafür notwendigen Zulassungen. Hervorgegangen ist sie aus einer Tochter des Solarworld-Konzerns, der 2011 die erste Lizenz für das Lithium-Projekt erhielt. Das Team kümmert sich um das operative Geschäft, plant den Abbau und die Weiterverarbeitung zu batteriefähigem Lithiumhydroxid.

Muttergesellschaft der Zinnwald Lithium GmbH ist die Zinnwald Lithium Plc. Sie ist an der Londoner Börse notiert und vorrangig für die Finanzierung des Lithiumprojekts zuständig. Ihr Vorstandsvorsitzender ist Anton du Plessis, ein Spezialist für die Finanzierung von Rohstoffunternehmen.

Warum ist die Zinnwald Lithium Plc in London ansässig?

Das Zinnwald Lithium-Projekt ist eines der fünf größten Investitionsprojekte in Sachsen. Aufgabe der Muttergesellschaft ist es, das notwendige Kapital für die Erkundung des Projekts und den Bau von Bergwerk und Aufbereitung zu sammeln. Dabei geht es um eine Summe in dreistelliger Millionenhöhe. Die Börse in London ist dafür gut geeignet, weil dort auch andere Rohstoffunternehmen tätig sind und Kapitalgeber bereitstehen, die in Rohstoffprojekte investieren wollen.

In Deutschland wäre das weit schwieriger, denn seit einer Generation spielte der Rohstoffsektor hier nur noch eine Nebenrolle.

Warum verfolgen zwei Unternehmen in Tschechien und Deutschland das gleiche Ziel?

Dafür gibt es mehrere gute Gründe. Geologisch erstreckt sich die Lagerstätte auf dem deutschen und dem tschechischen Teil des Erzgebirges. Seit über 500 Jahren verläuft aber die Grenze auf dem Erzgebirgskamm genau durch Zinnwald/Cinovec. So gehört das Bergrevier schon seit Jahrhunderten zu zwei verschiedenen Staaten. Heute hat das zur Folge, dass sich das Berg- und Umweltrecht in Deutschland und der Tschechischen Republik grundsätzlich unterscheidet, ebenso die politische Situation und die Wirtschaftspolitik.

Außerdem verfolgen beide Länder verschiedene Interessen. Die tschechische Regierung setzte durch, dass sie über den staatlichen Energieversorger CEZ an dem Lithiumprojekt „Cinovec“ mehrheitlich beteiligt wird. Die deutsche Regierung baut auf private Unternehmen bei der Rohstoffversorgung und nimmt Einfluss nur über Fördergelder und die Gestaltung des rechtlichen Rahmens. So wurden auf beiden Seiten der Grenze eigene Lizenzen vergeben und zwei Unternehmen arbeiten parallel – auf tschechischer Seite ist es die Geomet s.r.o und in Deutschland Zinnwald Lithium. Sie stehen aber in Kontakt, beispielsweise um den Umgang mit Grund- und Grubenwasser zu regeln, welches über die Grenze fließt.

Ein paralleler Abbau der Lagerstätte von beiden Seiten ist gerechtfertigt. Die Lagerstätte ist groß genug, dass sich zwei Unternehmen unabhängig voneinander um eine wirtschaftliche Erschließung bemühen können. Dies wird insbesondere durch die weltweit stark gestiegene Nachfrage nach Lithium untermauert. Ein solches Vorgehen ist auch international üblich und stellt eine gängige Praxis bei vergleichbar großen Rohstoffvorkommen dar.

Ähnlich verhält es sich bei der Weiterverarbeitung des Rohstoffs. Eine Aufbereitung an nur einem Standort würde erhebliche Verkehrsbelastungen auf der anderen Seite nach sich ziehen, wenn das Gestein über die Landesgrenze hinweg in den Nachbarstaat zur Aufbereitung transportiert werden müsste.

Wie viele Mitarbeiter wird das Bergwerk haben?

Voraussichtlich 300 bis 400 Menschen werden im Bergwerk und in der Aufbereitung des Erzes beschäftigt sein. Sie werden hochqualifizierte Tätigkeiten ausüben. Ein Teil wird aus der Region stammen, ein anderer Teil wird aus anderen Gegenden zuziehen. Das wird aber ein Gewinn für die Region rings um Zinnwald und Altenberg sein, die in den vergangenen Jahrzehnten einen deutlichen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen hatte. Im Umfeld des Lithiumabbaus werden sich weitere Betriebe ansiedeln und zusätzliche Arbeitskräfte in der Region heimisch werden.

Wer kontrolliert die Arbeit in Bergwerk und Aufbereitung?

Das ist ganz klar geregelt. Die öffentliche Aufsicht, sozusagen die Bergpolizei, liegt beim Sächsischen Oberbergamt in Freiberg. Diese Behörde ist mit Fachleuten besetzt. Ihr muss jede bergbauliche Aktivität vor Beginn zur Genehmigung vorgelegt werden. Danach überwacht sie streng die Einhaltung dieser Planungen. Dafür kommen die Mitarbeiter auch vor Ort, fahren ein und kontrollieren Betriebsunterlagen.

Das Oberbergamt ist auch Ansprechpartner, wenn betroffene Nachbarn Beschwerden haben. Diese können sich auch direkt an Zinnwald Lithium wenden. Das Unternehmen hat eine Anzeigepflicht. Des Weiteren gibt es ein eigenes System zum Umgang mit Beschwerden. Wenn es danach aber noch Unstimmigkeiten gibt, bleibt der Weg zum Oberbergamt.

Für das Unternehmen selbst ist es existenziell, seine Arbeit laufend zu überwachen – aus Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Nachbarn, der Umwelt und den Eigentümern. Gerade die Autoindustrie stellt hohe Qualitätsanforderungen an ihre Zulieferbetriebe.

Drohen den Häusern in Zinnwald Schäden, wenn im Bergwerk gesprengt wird?

Davon ist nicht auszugehen, auch wenn es lokal vereinzelt zur Wahrnehmung einer Sprengung an der Oberfläche im Moment der Explosion kommen kann.

Mit modernen Methoden präziser Sprengungen lässt sich die Energie jedoch so genau dosieren, dass exakt nur das Gestein gelöst wird, das abgebaut werden soll und die Sprengung keine weiteren Auswirkungen hat.

Es gibt in der Region Beispiele dafür. Eines ist das Kalkwerk Hermsdorf/Erzgebirge, das bis 2015 in Betrieb war. Dort wurde bis zu 13 Meter unter der Erdoberfläche gesprengt, und an der Oberfläche waren keine Auswirkungen spürbar.

Ebenso präzise hat die Firma Alfred Kunz Untertagebau 2006 aus der Staumauer der Talsperre Klingenberg einen 200 Meter langen Kontrollgang mit zwei Meter Breite und 2,80 Meter Höhe herausgesprengt – und das während die Talsperre voll mit Wasser gefüllt war.

Zinnwald Lithium wird deutlich tiefer (mindestens 100 m) unter der Oberfläche arbeiten, da es nicht nur die Gebäude an der Oberfläche zu schützen gilt, sondern auch die zum Weltkulturerbe gehörenden untertägigen Grubenbaue des Besucherbergwerkes erhalten bleiben müssen.

Die im Bergwerk unter Zinnwald entstehenden Hohlräume (Kammern) werden fortwährend wieder verfüllt, um die vormalige Standfestigkeit des Gebirgsverbundes langfristig wieder herzustellen.

Bergbau und Tourismus, passt das zusammen?

Ja, bestenfalls ergänzen sie sich, um historischen und modernen Bergbau gegenüberzustellen.

Die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří ist von der Unesco als Welterbe anerkannt. Das ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal im touristischen Wettbewerb mit anderen Mittelgebirgen. Die Bergbaulandschaft Altenberg-Zinnwald ist einer der 22 Kernbestandteile des Welterbes.

Wenn die Montanregion sogar über modernen Bergbau verfügt, bringt das wesentlich mehr Aktualität für das Thema, als wenn sie nur Zeugen der Vergangenheit präsentieren könnte.

Andere Zweige des Tourismus wie der Sport- oder der Gesundheitstourismus, die gerade in Altenberg bedeutend sind, werden vom Bergbau nicht oder nur am Rande berührt.

Wie funktioniert der Zugang zum Bergwerk?

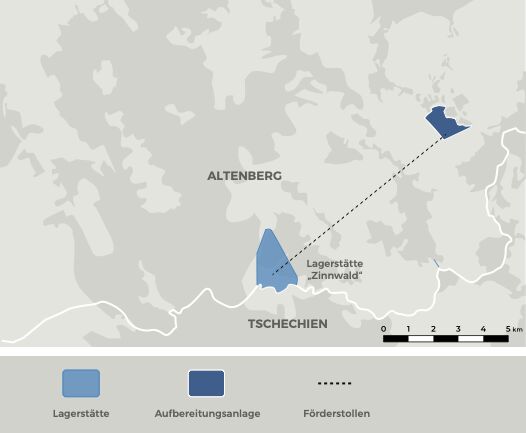

Die Lagerstätte wird von zwei Seiten her erschlossen. Von oben soll im Jahr 2026 ein Zugangstunnel errichtet werden, der im ersten Schritt dazu dient, die Lagerstätte besser zu erkunden. Er endet zirka 150 Meter unter dem Ort Zinnwald auf einer Höhe von 695 Meter über Normalnull und ist mit einem Durchmesser von 6,5 Metern geplant.

Wenn es zum Bergwerksbetrieb kommt, wird er nach unten weitergeführt bis auf 420 Meter über Normalnull. Hier ist der zentrale Punkt des Bergwerks, wo das Gestein gebrochen wird und wo auch Tunnel von der Aufbereitungsanlage ankommt. Dieser wird über eine Entfernung von 9,1 Kilometer aus Richtung Liebenau gebohrt und misst ebenfalls 6,5 Meter im Durchmesser.

Durch diesen Tunnel wird über ein Förderband das gebrochene Erz zur Aufbereitung transportiert und gleichzeitig kommt das taube Gestein wieder zurück, mit dem die Hohlräume des Bergwerks verfüllt werden.

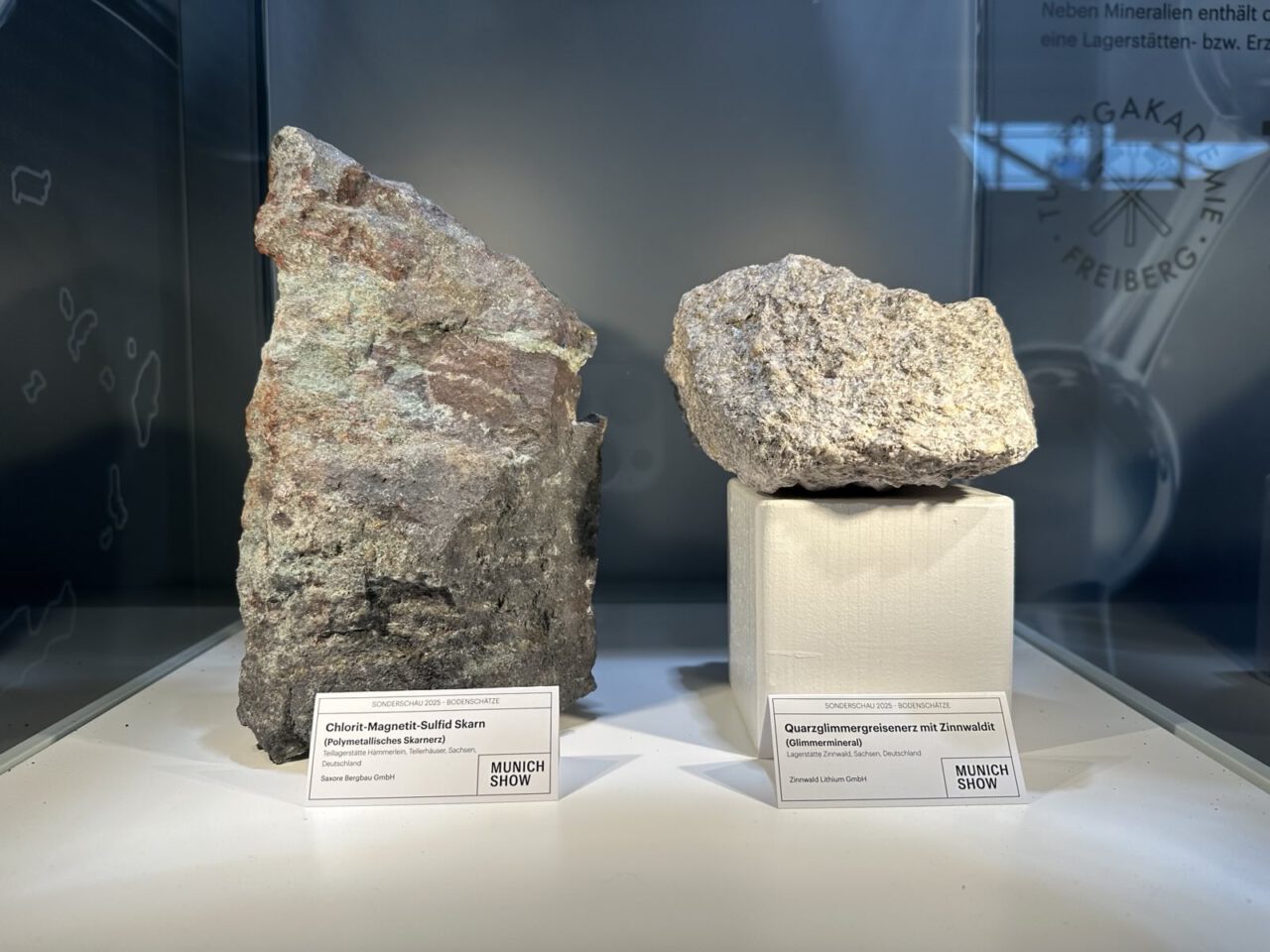

Werden noch andere Rohstoffe abgebaut?

Hauptprodukte des Bergwerks und der Aufbereitung wird Lithiumhydroxid sein. Ob eine wirtschaftliche Gewinnung weiterer Rohstoffe aus dem Gestein möglich ist, wird noch untersucht.

Stoffe, die bei der Aufbereitung anfallen, werden ebenfalls vermarktet. Ein interessanter Rohstoff ist dabei Kaliumchlorid. Es ist ein wichtiger Kaliumdünger für Landwirtschaft und Gartenbau.

Beim Herstellungsverfahren von Zinnwald Lithium wird auch gefälltes Calciumcarbonat (PCC) erzeugt, im Volksmund auch „kohlensaurer Kalk“ genannt. Die Papierindustrie setzt es als Füllstoff ein. Es verbessert bei hochwertigem Papier die Lichtundurchlässigkeit, Helligkeit, Festigkeit und Bedruckbarkeit.

Weiter fällt Calciumsilikat an, das in der Bauindustrie als Zusatzstoff für Zement und Beton deren Festigkeit und Beständigkeit verbessert.

Beim Vermahlen des Erzes entsteht grobkörniger Quarzsand. Dabei handelt es sich um einen unbedenklichen Reststoff, den die Bauindustrie als Zuschlagstoff für den Straßenbau und andere Bauprojekte verwenden kann.

Die vorläufige Machbarkeitsstudie vom März 2025 geht davon aus, dass diese Nebenprodukte insgesamt vier Prozent der Einkünfte aus dem Bergwerk ausmachen werden. Der Verkauf von Nebenprodukten hat noch eine weitere positive Auswirkung. Diese Mengen müssen nicht auf der Reststoffhalde gelagert werden und verringern so deren Volumen.

Wie werden die Bergbaumaschinen angetrieben?

Der ursprüngliche Plan von Zinnwald Lithium sah vor, alle Maschinen im Berg elektrisch zu betreiben. Aber derzeit sind nicht genug Elektromaschinen auf dem Markt verfügbar. Deswegen geht die aktuelle Planung zunächst vom Einsatz von Dieselaggregaten aus. Perspektivisch strebt Zinnwald Lithium weiterhin die sukzessive Umrüstung auf elektrisch betriebene Maschinen und Aggregate an.

Was bedeuten Phase 1 und Phase 2 beim Lithiumabbau?

Die Bergwerksplanung sieht vor, dass der Betrieb in zwei Phasen verlaufen kann. In der ersten Phase werden bis zu 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr gefördert. Daraus werden 18.000 Tonnen Lithiumhydroxid hergestellt. In dieser Zeit soll das Bergwerk in Betrieb genommen und hochgefahren werden. Später kann der Abbau auf bis zu 3,2 Millionen Tonnen Gestein im Jahr verdoppelt werden. Entsprechend verdoppelt sich auch die Menge des Endprodukts auf 35.100 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr. Auf diesem Niveau reicht der Erzvorrat der Lagerstätte für einen Betrieb von 45 Jahren Dauer. Sollte der Betrieb auf dem Niveau von Phase 1 bleiben, kann das Bergwerk voraussichtlich 75 Jahre betrieben werden.

Reicht die Stromversorgung für Bergwerk und Aufbereitungsanlage?

Ja. Die öffentliche Stromversorgung ist darauf ausgelegt, den Bedarf von Bergbauanlagen zu decken. 2014 bis 2017 wurde die Hochspannungsleitung nach Altenberg neu gebaut. Außerdem achtet Zinnwald Lithium schon bei der Planung darauf, seine Anlagen energieeffizient zu betreiben. Zudem hat das Unternehmen Gespräche aufgenommen, um das Bergwerk und die Aufbereitung im besten Fall komplett mit erneuerbarer Energie zu versorgen.

Warum wird Lithium aus Zinnwald jetzt benötigt?

Lithium ist kein seltener Stoff, aber es kommt nur an wenigen Stellen so konzentriert vor, dass eine wirtschaftliche Gewinnung möglich ist. Die wichtigsten Produktionsländer sind Chile, Australien und China.

Außerdem wird Lithium seit langem in der Glasindustrie (z.B. gehärtetes Glas bei Smartphones), bei Schmiermitteln (z.B. Fahrrad-Schmierfett) und medizinischen Produkten und Arzneimitteln eingesetzt.

Jetzt steigt weltweit die Nachfrage, weil viele mobile Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben werden. Dabei löst vor allem der Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energiequellen einen Nachfrageschub aus.

Die Europäische Union und die deutsche Bundesregierung verfolgen das Ziel, möglichst viele eigene Rohstoffe zu fördern. Damit wollen sie vor allem eine Abhängigkeit von anderen Produktionsländern vermeiden. Für Lithium spielt dabei die drittgrößte europäische Lagerstätte in Zinnwald eine zentrale Rolle.

Wohin fließen die Steuern aus dem Projekt?

Zum großen Teil in die Region. Zinnwald Lithium wird verschiedene Arten von Steuern und Abgaben bezahlen. Zudem investiert das Unternehmen in den nächsten Jahren. Wo es sinnvoll möglich ist, wird mit lokalen und regionalen Partnern und Lieferanten zusammengearbeitet – die auch wiederum Steuern vor Ort zahlen. Bei den Investitionen werden Umsatzsteuern fällig, aber noch keine Ertragssteuern. Gewerbesteuern werden am Betriebssitz bezahlt – das ist für das operative Geschäft die Stadt Altenberg. Dorthin wird also der Großteil dieser Steuern fließen. Gewinnsteuern gehen an das zuständige Finanzamt.

Durch die Schaffung qualifizierter Industriearbeitsplätze bekommen die Mitarbeiter gute Einkommen und zahlen darauf natürlich Steuern an ihren Wohnorten. Geplant ist, dass die meisten Mitarbeiter in der Region arbeiten.

Reicht das Wasser?

Niemand muss Angst haben, auf dem Trockenen zu sitzen. Zinnwald Lithium arbeitet gemeinsam mit der tschechischen Seite an einem Plan.

Wasser für den Bergbau war schon immer knapp im Erzgebirge. Deswegen haben die alten Bergleute schon vor Jahrhunderten Teiche und Leitungen angelegt, wie die Galgenteiche oder den Aschergraben, um das Wasser aufzufangen und dorthin zu leiten, wo es benötigt wird.

Wasser spielt auch in den heutigen Planungen für den Lithiumabbau eine wichtige Rolle. Dafür wird ein Konzept ausgearbeitet, das mit Tschechien abgestimmt wird und von den zuständigen Behörden genehmigt werden muss.

Seit Frühjahr 2025 bauen wir ein Netz von Beobachtungspunkten auf. Dort messen wir unter anderem:

- Wasserstand und Abflussmengen

- Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit

- chemische Zusammensetzung und Qualität

Derzeit sind acht Grundwassermessstellen (alle in Zinnwald), vier Oberflächengewässsermessstellen in Zinnwald und eine Messstelle im sensiblen Georgenfelder Hochmoor eingerichtet. Hinzu kommen vier Grunbenwassermessstellen im Altbergbau in Zinnwald, wo wir den Überfluss des Wassers aus der Tschechischen Republik und den Abfluss aus drei Stollenmundlöchern in die Bäche ermitteln.

Wasser, das in der Aufbereitung eingesetzt wird, soll danach wieder aufbereitet und erneut im Kreislauf verwendet werden.

Gefährdet der Lithium-Bergbau den Status von Zinnwald als Erholungsort?

Zinnwald ist im Wesentlichen wegen seiner guten Luft als Erholungsort staatlich anerkannt. Da der Bergbau tief unter der Oberfläche stattfindet, wird er keine Auswirkungen auf die Luft haben, also auch den Status als Erholungsort nicht beeinträchtigen.

Warum ist gerade in Zinnwald so viel Lithium im Berg?

Die Lagerstätte hat ihren Ursprung vor über 300 Millionen Jahren. Damals ist im Osterzgebirge ein Vulkan ausgebrochen. Dadurch entstand im Raum zwischen Teplice und Dippoldiswalde ein Krater. Fachleute sprechen von einer Caldera. Unter der Oberfläche blieb das Magma weiter aktiv. Dabei sammelte sich im Raum Zinnwald Lithiumglimmer, in dem das wertvolle Metall gebunden ist und abgebaut werden kann. Die geologische Entwicklung stellt das Besucherbergwerk Zinnwald auf seiner Webseite genau dar.

Spekuliert das Unternehmen mit der Anlage eines Tagesbaus und der Umsiedlung der Ortschaft Zinnwald?

Einen Tagebau zu errichten, der oberflächig Eingriff in die Ortschaft Zinnwald nimmt, war und ist nie Teil der Überlegungen gewesen.

Von Anfang an war klar, dass nur ein untertägiger Abbau in einem Bergwerk infrage kommt. Spekulationen, dass an der Oberfläche abgebaut werden soll, entbehren somit jeglicher Grundlage und tragen nur zur Verunsicherung der Einwohner bei.

Besteht die Gefahr, dass nach dem Abbau die Hohlräume nicht verfüllt, sondern für ein Atommüllendlager genutzt werden?

Nein, denn bei der laufenden Endlagersuche in Deutschland werden Regionen mit Altbergbau ausgeschlossen. Je mehr Bergbau es in der Region gab oder gibt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Endlager eingerichtet wird. Das Standortauswahlgesetz legt fest, dass bergbauliche Aktivitäten ein Ausschlusskriterium für ein Endlager sind.

Ihre Fragen interessieren uns

Stellen Sie uns Ihre Fragen zum Projekt. Wir freuen uns, Ihnen verständliche und informative Antworten zu geben.