Rohstoffgewinnung mitten in unserer Region? Das weckt Erwartungen, aber auch Fragen. Für viele Bürger geht es verständlicherweise nicht nur um die wirtschaftlichen Chancen, sondern auch um ganz persönliche Auswirkungen auf ihre Lebensqualität, auf Natur und Landschaft. Umso wichtiger ist es, dass die Meinungen, Sorgen und Ideen der Menschen vor Ort Gehör finden. Denn ein gutes Projekt ist nur dann wirklich gut, wenn es gemeinsam mit den Menschen in der Region entwickelt wird.

Dafür gibt es zum einen gesetzlich vorgeschriebene Verfahren. Ergänzend dazu werden zusätzliche Mechanismen wie eine projektbegleitende Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung und ein Plan zur Einbeziehung von Interessengruppen etabliert. Allen gemein ist, dass die Perspektiven der lokalen Gemeinschaften Eingang in die Projektentwicklung finden.

Vier Verfahren spielen hierbei eine zentrale Rolle:

- Raumverträglichkeitsprüfung

- Erweiterte Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA)

- Plan zur Einbeziehung von Interessengruppen (SEP)

- Rahmenbetriebsplanverfahren

Hier möchten wir Ihnen diese Verfahren im Detail vorstellen.

1. Raumverträglichkeitsprüfung

Wie passt das Projekt in die Region? Die sogenannte Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) ist ein gesetzlich vorgesehenes Verfahren, das in Sachsen von der Landesdirektion durchgeführt wird. Es findet frühzeitig im Planungsprozess statt – noch bevor überhaupt bergrechtliche Genehmigungen beantragt werden – und soll klären, wie gut das geplante Projekt in die Region passt.

Welche Raumziele gibt es? Wie stehen diese im Verhältnis zur geplanten Flächennutzung des Projekts? Das Verfahren ist wichtig, um einen Abgleich zwischen unterschiedlichen Varianten und den raumplanerischen Zielen zu ermöglichen. Dafür wird die Öffentlichkeit über eine in der Regel vierwöchige Offenlegung der Planungen aktiv beteiligt. Das von der LDS zu erstellende Raumverträglichkeitsgutachten ist eine wichtige Voraussetzung des zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführenden bergrechtlichen Genehmigungsverfahrens (Rahmenbetriebsplan – RBP).

2. Erweiterte Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung

Freiwillig, umfassend und international bewährt. Zusätzlich zur RVP führt das Unternehmen eine sogenannte ESIA durch – das steht für „Environmental and Social Impact Assessment“, also eine erweiterte umwelt- und sozialverträgliche Gesamtbewertung des Projekts. Dieses Verfahren ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird aber von internationalen Investoren, Umweltorganisationen und vielen Ländern weltweit als Standard für verantwortungsvolle Projekte angesehen. Für uns ist es daher selbstverständlich, dass wir eine entsprechende Gesamtbewertung des Projekts vornehmen und dabei die verschiedensten Perspektiven betrachten.

Das Besondere an der ESIA: Sie beleuchtet das Projekt in seiner ganzen Breite – von der Natur über soziale Strukturen bis hin zu Gesundheit und kulturellem Erbe. Daran sind Fachleute aus vielen Disziplinen beteiligt und führen nicht nur Literaturrecherchen, sondern auch Vor-Ort-Begehungen und Interviews mit Betroffenen durch.

Die Beteiligung der Menschen der Region ist dabei ein zentrales Element. Ihre Rückmeldungen fließen direkt in die Bewertung ein. So wird sichergestellt, dass die Planungen nicht über Köpfe hinweg, sondern mit der Bevölkerung gemeinsam erfolgen. Auch deshalb ist die ESIA ein wichtiges Signal: Das Unternehmen übernimmt Verantwortung – über das gesetzlich geforderte Maß hinaus.

3. Plan zur Einbeziehung von Interessengruppen

Strukturierter Dialog – das dritte Verfahren, das Zinnwald Lithium anwendet, ist der sogenannte Stakeholder Engagement Plan (SEP). Dabei handelt es sich um ein strategisches Dokument, das genau festlegt, wie die verschiedenen Interessengruppen am Projekt beteiligt werden sollen – also wann sie welche Informationen erhalten, wie ihre Anliegen aufgenommen und berücksichtigt werden und welche Formate dafür zum Einsatz kommen.

Der Plan dient dazu, eine objektive Diskussion mit allen Beteiligten über die verschiedenen Themen des Projektes in strukturierter Form zu ermöglichen. Er beschreibt, wie alle verschiedenen Interessengruppen (Stakeholder) einbezogen werden. Im SEP ist festgehalten, wie Information breitgestellt werden, welche Kommunikationskanäle und -beziehungen existieren und wie konstruktive Beziehungen zu den Stakeholdern des Projekts aufgebaut und gepflegt werden.

Ziel ist es, Transparenz, Vertrauen und Dialogbereitschaft zu schaffen – ganz unabhängig von formalen Verfahren. Auch hier steht wieder das freiwillige Engagement im Vordergrund: Der SEP ist kein Gesetz, sondern eine gängige Praxis, die internationale Vorbildfunktion hat. Der Plan beschreibt, wie Partnerschaften auf Augenhöhe gelingen können – und wie daraus ein Projekt entsteht, das nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich tragfähig ist.

ESIA und SEP sind veränderliche Dokumente, die im Laufe der weiteren Entwicklung angepasst und aktualisiert werden. Insbesondere können sich Ansätze ändern oder neue Themen beziehungsweise Interessengruppen hinzukommen.

4. Rahmenbetriebsplanverfahren

Das bergrechtliche Zulassungsverfahren – gennant Rahmenbetriebsplanverfahren – ist ein gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsprozess für Bergbauprojekte. Unternehmen müssen darin darlegen, wie sie Rohstoffe abbauen, Umwelt und Menschen schützen und Flächen nach der Nutzung wiederherstellen.

Die Bergbehörde prüft, ob alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden und beteiligt die Öffentlichkeit. Erst nach Genehmigung darf das Unternehmen mit dem Abbau beginnen. Ziel ist es, wirtschaftliche Interessen mit Umwelt- und Anwohnerschutz in Einklang zu bringen. Das Sächsische Oberbergamt ist die Genehmigungsbehörde für unser Vorhaben.

Mitsprache durch konstruktive Beteiligung

Moderne Rohstoffgewinnung kann nur gelingen, wenn die Menschen vor Ort einbezogen werden. Dabei geht es nicht nur um gesetzliche Vorgaben, sondern um den Willen zum Dialog. Wer mitreden will, soll Gehör finden. Wer Fragen hat, soll Antworten bekommen. Und wer Bedenken äußert, soll erleben, dass sie ernst genommen werden.

Denn am Ende geht es um mehr als ein Bergbauprojekt – es geht um Zukunft in der Region, und die lässt sich nur gemeinsam gestalten.

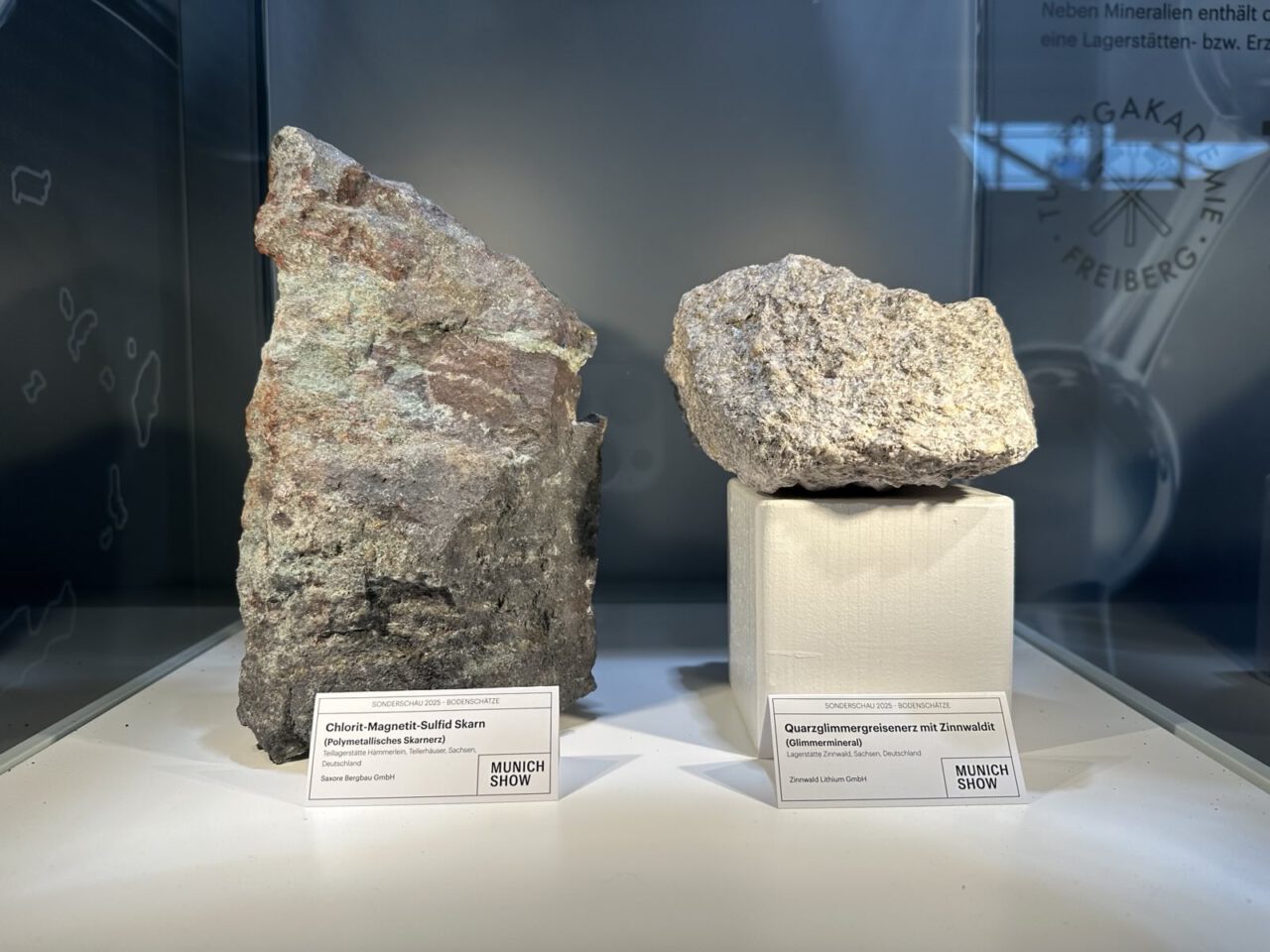

Öffentliche Informationsveranstaltungen wie hier im März 2025 sind – neben persönlichen, gedruckten und digitalen Angeboten – ein wichtiger Kommunikationskanal, um die lokale Bevölkerung aktiv einzubeziehen.